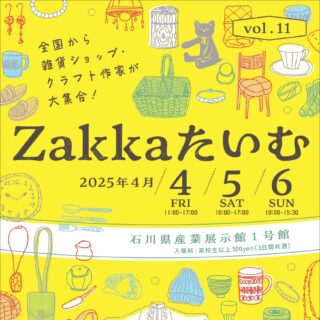

【農援ラボ|佐の川園】自家製菌床で独自追求する品質優位のしいたけ&まいたけづくり

2025年3月4日(火) | テーマ/エトセトラ

石川県能美市。前日から降り積もる雪で白く覆われた風景を眺めながら、緩やかな丘陵地帯の端部にある佐の川園を訪ねる。はじめに案内されたのは発生舎と呼ばれる、しいたけの栽培施設。扉を開けると、外光が遮断された薄暗い内部には手前から奥まで同型の棚がずらりと並び、棚板の上には直方体の菌床ブロックが整然と置かれていた。

出迎えてくれたのは専務・マーケティング担当の山岸哲朗さん(写真左)と、代表の山岸賢生さん(写真右)。

棚を見比べながら栽培方法の説明に耳を傾けていると、どこからか優雅なクラシック音楽が聴こえてくる。

「先代の父がクラシック好きで、モーツァルトを流しているんです。一昔前に音楽を聴かせるときのこや植物の生育がよくなると話題になって、いつしかうちの代名詞のような存在になっていまして。CDプレーヤーが故障して何回か買い直しているくらいです」

代表の山岸賢生(けんせい)さんはこちらの様子に気づき、そんなエピソードを教えてくれた。佐の川園は山岸さんの父・正賢(しょうけん)さんによって1991年に設立された。社名の由来は地方力士だったご先祖のしこ名から。当初は原木しいたけを栽培していたが、まもなく菌床に切り替え、現在は主にしいたけとまいたけの菌床栽培を手掛けている。

山岸さんによると、しいたけとまいたけとでは栽培方法に多くの違いがあるという。簡単に言えばしいたけは菌が強く、多少の環境の変化にも適応できる。対してまいたけはデリケートで、栽培工程もしいたけと比べて複雑になるのだという。

それはまいたけの発生舎を見ても一目瞭然だ。しいたけの施設とは打って変わりLEDライトが煌々と光り、整然と棚が並ぶ様子はいかにも工場を思わせる。室内の温度や湿度もより丁寧に管理され、冷房の直風を避けるため、冷気を緩衝させるためだけの部屋を別に用意しているほどだ。

その工程の複雑さや設備コストにも関わらず、佐の川園では以前に「まいたけ増産計画」を立ち上げ、まいたけ一本の生産体制への移行を試みたことがあった。その計画はコロナ禍をまたいで生産側・消費側の両環境が大きく変化してしまったことで頓挫したが、その動きからはしいたけ特有のある問題が透けて見える。

「まいたけは初期投資は高くつきますが、やろうと思えば多くの部分を自動化することが可能です。ですがしいたけは、少なくとも私たちの環境ではかなりの手作業が発生し、それが大きな負担となってしまうのです」

まいたけは菌床の上部からひとかたまりになるように発生させ、菌床ひとつにつき発生は1回のみ。だがしいたけは菌床の四方八方から発生し、その大きさもバラバラ。形や大きさを整えるために芽かきと呼ばれる間引き作業を行い、さらにひとつの菌床で複数回発生させることから、収穫後に残った軸の根元を削り取り、菌床を水に浸すという工程も必要となる。発生舎に並んだ菌床の数を思えば、そのすべてを手作業で行う苦労は察するに余りある。

実際のところ、人手不足は佐の川園にとって長年の課題だ。乾燥きのこ以外の加工品を開発したことも、廃菌床を堆肥化して活用法を探ったこともかつてはあったが、労力を十分にかけることができず道半ばで終わってしまったという。

「コストや付加価値に見合った値付けができれば採算も取りやすくなりますが、現実はそう簡単ではない」と専務・マーケティング担当の山岸哲朗さん。現在は主にJAの直売所やスーパーの直売コーナーを主戦場とするが、その言葉には自社のきのこへの自信とともに、取り巻く状況への苦慮が見て取れる。

メーカーから菌床を購入しているきのこ農家も多いなか、佐の川園では先代の頃から自家製の菌床を使用している。農薬や化学肥料は一切不使用。品質管理がきちんとなされ、黄金比の配合で製造された菌床で栽培されたきのこは、安心・安全、そして香り高く軸も太い。

食べてもらえば美味しいことはわかってもらえる。しかしそこに至るまでが難しい。安価な大手のきのこと横並びで比較されてしまえば、消費者を振り向かせるのは容易ではない。

(写真は、きのこ菌床の高圧殺菌釜)

ひとつの追い風になり得るのが、2022年に義務化されたしいたけの原産地表示だ。これまでは海外で種菌を植え付けた菌床ブロックであっても、日本で発生・収穫すれば「国産の菌床しいたけ」と名乗ることができた。きのこにとってのいわば畑である菌床の出自が、消費者側で判断できないという状況が是正されたのだ。いまだ認知は十分とは言えないものの、消費者意識がさらに高まれば、自家製菌床を使用する佐の川園のきのこのアドバンテージも増すことだろう。

「父の代から、『うちは独自のものを作っている』という自負はありましたから」と山岸代表。生き残りをかけた競争が厳しさを増すなか、佐の川園が訴求すべきはやはりその原点であろう。

■佐の川園

住所/石川県能美市佐野町ム97

電話番号/0761-57-0370

公式サイト https://www.big-advance.site/c/147/1519